- maintrac

-

Ärzteinfo

-

Zellzählung

maintrac® Zellzählung ermöglicht die präzise Bestimmung lebender zirkulierender Tumorzellen (CETCs / CTCs) im Blut. Die Methode erlaubt die quantitative Erfassung dieser Zellen über die Zeit und gibt Hinweise auf Krankheitsverlauf, Therapieansprechen und dient auch zur Kontrolle der Minimalen Resterkrankung (MRD). Sie eignet sich zur Verlaufskontrolle und Therapieentscheidung bei Krebspatient/innen.

-

Wirkstofftestung

maintrac® Wirkstofftestung prüft in vitro die Wirkung verschiedener Substanzen direkt an vitalen zirkulierenden Tumorzellen. So kann die individuell wirksamste Therapie identifiziert und eine personalisierte Behandlung gezielt auf die Patient/innen abgestimmt werden.

-

Therapierelevante Eigenschaften

maintrac® therapierelevante Eigenschaften ermöglicht die Bestimmung therapierelevanter Eigenschaften von zirkulierenden Tumorzellen. Durch die Analyse dieser Zellen können spezifische Marker identifiziert werden, die Aufschluss über das Ansprechen auf verschiedene Therapien geben. Dies ermöglicht eine personalisierte Therapieplanung und hilft, die effektivsten Behandlungsoptionen für die Patient/innen auszuwählen.

-

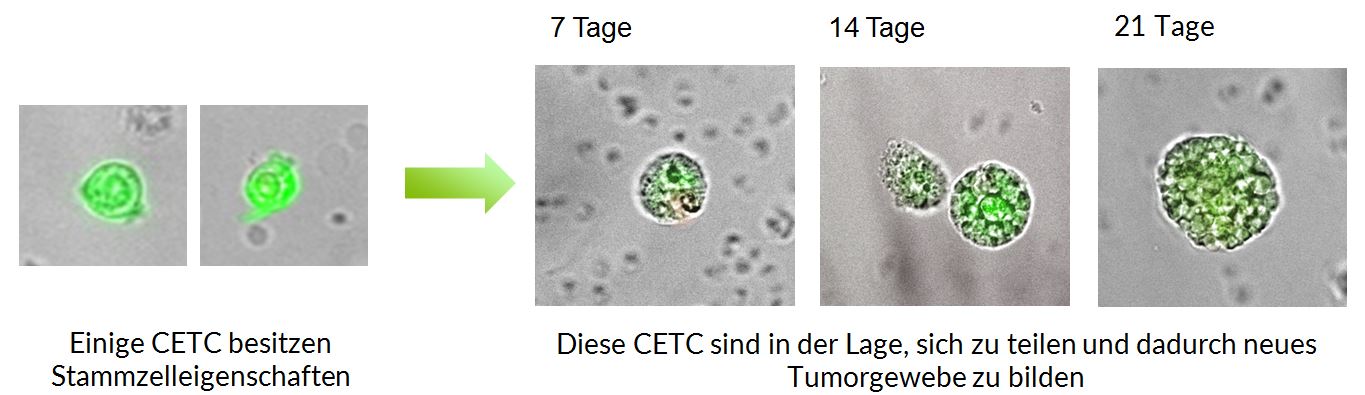

stemtrac® Tumorsphären

stemtrac® Tumorsphären ist ein funktioneller Test zur Bestimmung zirkulierender Tumorstammzellen. Die Anzahl der Tumorsphären ist mit der Aggressivität des Primärtumors und dem Risiko für Krankheitsprogression verbunden. Der Test ermöglicht die Beurteilung des metastatischen Potenzials des Tumors und unterstützt die personalisierte onkologische Therapie.

-

Zeitpunkt der Blutentnahme

Zeitpunkt für die Blutentnahme ist entscheidend für die Genauigkeit der Ergebnisse. Nur durch eine präzise Probenentnahme zu einem optimalen Zeitpunkt kann ein verlässliches und aussagekräftiges Ergebnis erzielt werden.

-

Zellzählung

-

Patienteninfo

-

maintrac® bei Krebserkrankungen

maintrac® ermöglicht den schonenden Nachweis lebender zirkulierender Tumorzellen im Blut von Patienten mit Krebserkrankung und unterstützt die Verlaufskontrolle sowie individuelle Therapieanpassung.

-

Wie wirksam ist Ihre Chemotherapie

Das Monitoring von Veränderungen in der Anzahl lebender zirkulierender Tumorzellen zeigt die Wirksamkeit der Therapie und korreliert mit dem weiteren Verlauf der Krebserkrankung.

-

Welche Medikamente wirken bei Ihnen am besten?

Mit dem maintrac®-Wirkstofftestung kann geprüft werden, wie Ihre zirkulierenden Tumorzellen auf verschiedene Chemotherapeutika reagieren – für eine gezieltere Behandlung.

-

Welche Erhaltungstherapie ist bei Ihnen sinnvoll?

maintrac® untersucht therapierelevante Eigenschaften Ihrer Tumorzellen und hilft zu erkennen, welche Erhaltungstherapie für Sie sinnvoll sein kann – individuell und zielgerichtet.

-

Hat mein Krebs gestreut?

Mit stemtrac® können besonders aggressive Tumorstammzellen im Blut nachgewiesen werden – ein möglicher Hinweis auf Metastasierung und ein erhöhtes Rückfallrisiko.

-

maintrac® bei Krebserkrankungen

-

Forschung

-

Eigene Forschung

Das Labor Pachmann GmbH & Co. KG in Bayreuth und die Universität Regensburg arbeiten derzeit an der Entwicklung einer hochmodernen Drug-Screening-Plattform für das Pankreaskarzinom. Diese Tumorentität zählt zu den aggressivsten und therapeutisch herausforderndsten malignen Erkrankungen. Mit diesem Projekt schaffen wir die Grundlage für innovative, personalisierte Therapieoptionen, die die Behandlungschancen von Patientinnen und Patienten deutlich verbessern können

-

Dienstleistung

Als innovativer Partner in der präklinischen Forschung unterstützt die Pachmann GmbH & Co. KG Pharmaunternehmen, Biotech-Firmen, Auftragsforschungsinstitute (CROs) sowie akademische Einrichtungen mit hochspezialisierten Labordienstleistungen im Bereich der Onkologie.

-

Eigene Forschung

-

Service

-

Probenversand

Laden Sie sich den Untersuchungsauftrag für maintrac® auf dieser Seite herunter; hier erhalten Sie auch Informationen dazu, wie die Blutproben versendet werden müssen.

-

Informationsmaterial

Laden Sie sich hier kostenfrei Informationsmaterialien herunter und erfahren Sie darin mehr über die Einsatzmöglichkeiten von maintrac®.

-

Publikationen

Verschaffen Sie sich einen Überblick zu den wichtigsten Studien und Publikationen der letzten Jahre. Bei Fragen zur Literatur wenden Sie sich gerne direkt an uns.

- Versandboxen bestellen

- Kurierservice

-

Probenversand

-

News & Media